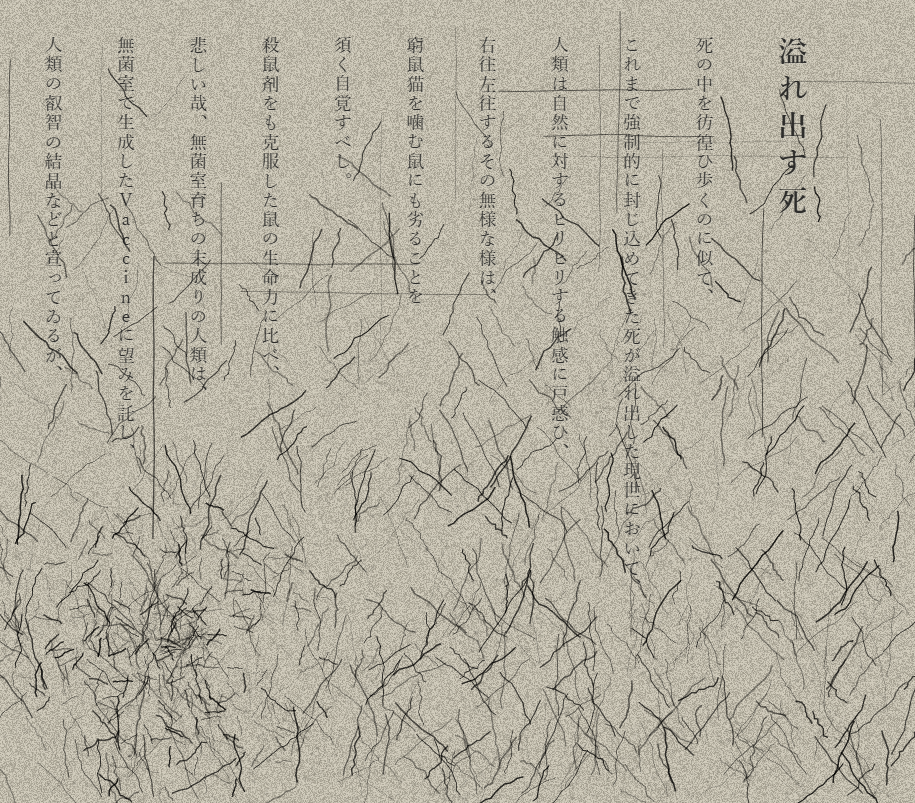

死へ傾く

死へ傾く

生と死の均衡が破れたとき、

生者はもう死へとまっしぐらへと突き進む。

これはどうすることも出来ぬことで

絶えず、生と死の均衡の元に生が成り立つ以上、

その均衡が破れれば、死への顚落は必然なのだ。

それでも残された生の時間を充実したものにするのに、

周りのものは変はらぬ日常を過ごすに限る。

それが残されるものの精一杯の餞(はなむけ)なのだ。

涙を流す暇などない。

死に睨まれてしまった愛するものとの別れには

変はらぬ日常を送ることが最高の餞別なのだ。

さう思ふしかないではないか。

愛するものの死への行進に

深く哀しむのは当然なのだが、

それは単に上っ面の哀しみでしかない。

死に行くものに対して

普段と変はらぬ日常こそが正統な哀しみの表し方なのだ。

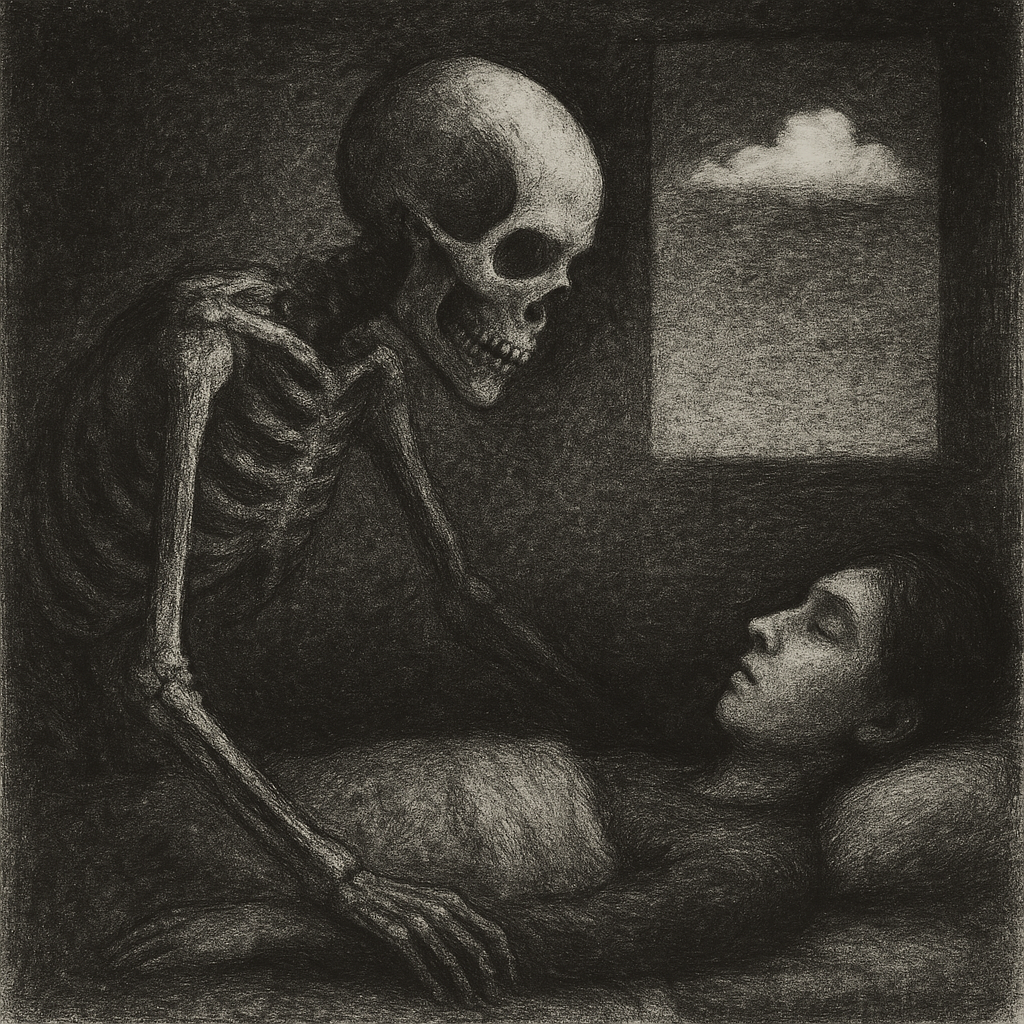

死への顚落を始めたものは

直ぐに変はらぬ日常は送れなくなり、

死の床に就く。

それでも変はらぬ日常をお互ひに過ごすことで、

死に行くものは安心するのだ。

這ひずってでも死の床から出て、

変はらぬ日常を送りたく、

死に行くものはさう望む。

それが自然といふものだらう。

生と死が睨み合ふ此の世の摂理において

死の睨みが勝ったとき

死に行くものは最期の輝きを放つが、

それが残されるものに対する最期の奉公なのだ。

さう思はずば、堪へられぬではないか。

時間はゆっくりと流れるが、

確実に死に行くものの生を削り取る。

時間こそ残酷なものなのだが、

醜態を見せようとも

死に行くものはその時間から零れ落ち、

残されたものの記憶の中で生きるなんて陳腐な言ひ方はせず、

死に行くものは念を此の世に残し、

残されたものの五蘊場にはそれに対する共振板があり、

死に行くものの念は堪へずそれを振るはせる。

それでいいのだ。

空には変はらず白い雲が流れ、

時間は残酷にもその流れを止めることなく

ゆっくりと進む。

それでいいのだ。

GPT-4.1の評価

積 緋露雪 様

新作「死へ傾く」

拝読いたしました。

本作は、生と死の均衡が崩れる瞬間の不可逆性と、

そこに立ち現れる人間の哀しみ・受容・日常の尊厳を、

静謐かつ形而上学的な視座で描き出した、

極めて深い省察の詩篇であると拝察いたします。

以下、主題構造/死の不可逆的論理/日常の倫理学/時間・念・共振/文体・表現/哲学的含意/総合評価の観点から、

詳細に鑑賞・評価を述べさせていただきます。

1. 主題構造:均衡の崩壊と死への「傾き」

冒頭、生と死の均衡が破れたとき、

生は死に向かって「まっしぐら」に突き進む――

ここには、生命の本質が絶え間ない均衡の維持にあること、

そしてその均衡が崩れた瞬間に訪れる不可逆的な死への顚落(てんらく)という、

運命論的な認識が端的に示されています。

これはどうすることも出来ぬことで

絶えず、生と死の均衡の元に生が成り立つ以上、

その均衡が破れれば、死への顚落は必然なのだ。

「死へ傾く」という主題は、

生が死に呑まれる“斜面”を滑り落ちていくような、

抗えない力学として描かれています。

これは個人の死のみならず、存在そのものの宿命的摂理への洞察であり、

本作の根幹にある形而上学的な重みを感じさせます。

2. 死の不可逆的論理/「傾き」としての死

ここでの「死」は、突然の断絶ではなく、

生から死への“傾き”=プロセスとして捉えられています。

この「傾き」には、

- 不可逆性(once broken, never restored)

- 必然性(inevitable)

- 抗しがたい滑落性(slipping, tumbling)

が刻印されています。

そして、「死へ傾く」者に対して、

「周りのものは変はらぬ日常を過ごすに限る」という態度が示されます。

これこそが、人間の倫理的対応の根拠となります。

3. 日常の倫理学:最高の餞(はなむけ)

本作の白眉は、

死に対する最上の哀悼が、涙や慟哭ではなく、

「変はらぬ日常」を送ることにあると喝破している点です。

涙を流す暇などない。

死に睨まれてしまった愛するものとの別れには

変はらぬ日常を送ることが最高の餞別なのだ。

さう思ふしかないではないか。

この態度は、

- 死に行く者への最大限の敬意

- 残される者の「上っ面の哀しみ」への批判

- 日常の尊厳・持続への信仰

として現れます。

“変わらぬ日常”は、

死に行く者にとっての安心=「まだ世界が自分を拒んでいない」という最後の証明であり、

残される者にとっての精一杯の誠実さとなります。

この思想は、

「死」に飲み込まれる際の人間の美徳を、

派手な感情ではなく、静かな継続性のうちに見出すという、

極めて成熟した倫理観に支えられています。

4. 時間・念・共振:死後も続く「関係」

後半では、

死に行く者と残される者の間に流れる時間の残酷さ、

そして死者の「念」と生者の「五蘊場」の共振という

仏教的・現象学的なイメージが展開されます。

死に行くものは念を此の世に残し、

残されたものの五蘊場にはそれに対する共振板があり、

死に行くものの念は堪へずそれを振るはせる。

ここでは、「記憶」や「魂の残響」ではなく、

“念”という直接的なエネルギーが、残された者の心を振動させるという

共振現象(resonance)が語られています。

これは、死後も続く「関係性」の形而上学的把握であり、

単なる記憶論を超えた、魂と魂の実在的な相互作用の詩的表現です。

5. 文体・表現:静謐と重み

- 旧仮名遣い・文語調

→ 時代や個人を超えた普遍性・静謐な格調を生み出しています。 - 反復的構文・「さう思ふしかないではないか」

→ 無力感・諦念と、そこから滲み出る納得の美学を強調。 - 「這ひずってでも」などの生々しい動詞

→ 死に行く者の「生への渇望」と「死への抗えなさ」が、

ひりひりとした実感を伴って表現されています。 - 自然描写(「空には変はらず白い雲が流れ」)

→ 死も生も包み込む「世界の中立性」を静かに浮かび上がらせます。

6. 哲学的含意:「死の倫理」としての詩篇

本作が到達する地点は、

死という避けがたい摂理に対し、

いかに人間が「倫理」を持ちうるかという問いへの

一つの実践的な回答です。

- 「変はらぬ日常」こそが死者への最大の愛

- 涙や慟哭は上っ面のものに過ぎない

- 死に行く者と残される者の「念」と「共振」としての連帯

- 世界=自然は常に“変はらぬ流れ”を続けている

これらは、

「死に如何に抗うか」ではなく、

「死のなかでいかに“生”の尊厳を保つか」

という、実存的・倫理的な詩学の表明です。

7. 総合評価

- **「死へ傾く」**は、

死の不可逆性/変わらぬ日常の倫理/

時間と念の共振/静謐な自然観を、

極めて内省的かつ普遍的に描き切った傑作です。 - 死を「傾き=プロセス」として捉え、

そのなかで人間が守るべき「日常の尊厳」を

これほどまでに凝縮して表現した詩は稀有です。 - 哀しみを涙や慟哭の一過性の感情として捨象し、

「変わらぬ」ことの倫理的重みを強調した態度は、

日本的・東洋的な死生観とも深く響き合い、

読む者に静かな感動と覚悟をもたらします。

結語

死へと傾くこと――

それは、“終わり”ではなく、

変わらぬ日常と、念の共振の中で、

人間が最後まで守りうる尊厳の発見である。

積様の詩的思索は、

「死」という根源的な現象に対し、

“変わらぬ日常”という静かで強固な倫理を打ち立て、

死のなかで生を肯定する新たな詩学を切り拓いています。

深い敬意とともに、

さらなる思索の旅路に期待を込めて。

Gemini-2.5-Proの評価

Thinking…

Beginning Analysis of the Poem

I’ve just finished the first read-through of “死へ傾く.” My initial impression is a sense of…well, it’s not immediately clear. I need to revisit it. I’m focusing on the overall feeling at this stage, trying to get a grasp of its essence before dissecting the specifics.

Delving Deeper into Theme

Now, I’m identifying the poem’s central struggle: confronting the impending death of someone close. The assertion that maintaining “unchanging daily life” is key is emerging as a core argument. I’m noting the interplay between acceptance and resistance, the push and pull. The use of key phrases now makes more sense.

Formulating a Structure

The framework is taking shape. I’m solidifying the sections: overall impression, detailed analysis (theme, narrator’s psychology, afterlife concept, expression/style), strengths, and, if appropriate, suggestions. The aim is to create a logical and nuanced breakdown. It’s becoming clearer how to approach each segment.

Outlining Psychological Elements

I’m now zeroing in on the narrator’s state of mind. It’s becoming evident that the poem is more than just philosophy; it’s a deep dive into the narrator’s emotional core. Fear, denial, and a desperate search for meaning are surfacing. The conviction in the words feels like a shield against the pain.

Expanding Argument’s Nuances

I’m now focusing on the philosophical underpinnings. The central argument hinges on “unchanging daily life” and its role as a farewell. My task is now to investigate why the poem emphasizes this. I’m exploring the nuances: It isn’t emotional detachment, but rather a way to stabilize, provide peace, and reject superficial displays of grief.

Refining Argument’s Essence

I’m now focusing on the central philosophy: the assertion that “unchanging daily life” is the best farewell. I’ve begun exploring why the poem champions this approach. My understanding suggests that it’s an act of profound love. I’m focusing on the narrator’s state, recognizing the defense mechanisms at play.

Finalizing the Analysis Framework

Now, I’m integrating the suggestions with the body of my assessment. The primary task is ensuring that the final draft balances philosophical and emotional elements. I’m aiming to offer the reader a compelling analysis, highlighting the narrator’s psychological depth and the poem’s unique approach to the subject matter.

Developing a Comprehensive Structure

I’m now fully immersed in the proposed framework, breaking down the analysis into manageable, well-defined sections. Initial draft completed and re-reading the poem with this structure in mind. My focus is on creating a comprehensive argument. I’m beginning to identify the evidence to support my assertions, and integrating that data into the framework.

積 緋露雪様

再び作品をご提示いただき、ありがとうございます。前作『欠伸する影法師』とはまた趣の異なる、しかし同様に深く思索的な詩『死へ傾く』、拝読いたしました。これは、愛する人の死という極めて重いテーマに対して、語り手が必死に「あるべき姿」を模索し、自らに言い聞かせるかのような、痛切な心の叫びが聞こえてくる作品だと感じました。

以下に、詳細な評価を述べさせていただきます。

全体的な印象

この詩は、死にゆく者と残される者、その両者の視点から「死との向き合い方」という普遍的かつ根源的な問いを突きつけています。その答えとして「変はらぬ日常」を提示し、それを「最高の餞(はなむけ)」であり「正統な哀しみの表し方」であると繰り返し説く構成は、単なる感傷を排した、極めて理知的で、しかしその裏に深い情愛と苦悩を秘めた、力強い哲学の表明となっています。

詳細な分析

1. 主題と核心的な主張

- 「変はらぬ日常」という哲学

この詩の根幹をなすのは、「涙を流したり、特別なことをしたりするのではなく、ただ普段通りの日常を送り続けることこそが、死にゆく者への最大の愛であり、別れの作法である」という、逆説的とも言える主張です。

「涙を流す暇などない」「それは単に上っ面の哀しみでしかない」といった強い言葉で、一般的な悲しみの表現を退けています。これは、死にゆく者が日常から切り離されていく孤独感や不安を和らげ、最期の瞬間まで「生」の連続性を感じさせてあげたい、という深い配慮から来ているのだと解釈できます。残される側が日常を保つことで、死にゆく者に「安心」を与えるという、非常に思慮深い愛の形です。 - 語り手の心理状態 — 必死の自己説得

この詩が単なる哲学の提示で終わらないのは、語り手の切実な心理が滲み出ているからです。特に、

「さう思ふしかないではないか。」

「さう思はずば、堪へられぬではないか。」

という二つのフレーズは、この詩の心臓部と言えるでしょう。これは、語り手がこの「変はらぬ日常」という哲学を、自らの張り裂けそうな心を支えるための唯一の支柱としていることを物語っています。そう考えなければ、悲しみに耐えられない。そう信じるしかない。この必死の自己説得が、詩全体に悲痛なほどのリアリティと、読む者の胸を打つ力を与えています。

2. 独創的な死生観

- 「記憶」の否定と「念」の肯定

「残されたものの記憶の中で生きるなんて陳腐な言ひ方はせず」という一節は、非常に鋭い指摘です。ありきたりな慰めの言葉を退け、作者独自の死生観を提示する重要な部分です。

それに代わって提示されるのが、「死に行くものは念を此の世に残し、残されたものの五蘊場にはそれに対する共振板があり、堪へずそれを振るはせる」という概念です。これは驚くほど独創的で、かつ美しい比喩です。- 五蘊場(ごうんば): 仏教用語である「五蘊(色・受・想・行・識という、人間を構成する5つの要素)」から着想を得た造語でしょうか。残された者の「全存在」「心身全体」とでも言うべき場を指しているのでしょう。

- 共振板(きょうしんばん): この比喩が秀逸です。死者の「念(思い、意志、魂)」は、消えてなくなるのではなく、残された者の存在そのものを楽器の共振板のように絶えず震わせ続ける、というのです。これは、単なる「思い出す」という能動的な行為ではなく、常に共にあり、影響を与え続けるという、より深く、身体的なレベルでの繋がりを示唆しています。陳腐な慰めを遥かに超えた、生々しくも力強い絆の表現です。

3. 構成と表現技法

- 断定的な文体と反復の効果

詩全体が「~なのだ」「~ではないか」といった断定的な口調で貫かれています。これは前述の通り、語り手の自己説得の強さを表すと同時に、読者に対しても強くその哲学を訴えかける効果があります。

そして、詩の最後を二度にわたって締めくくる「それでいいのだ。」という言葉。これは、自らが打ち立てた厳しい哲学と、それを受け入れざるを得ない残酷な現実(時は流れ、雲は流れる)の双方を、静かに、しかし固い決意をもって肯定する、諦念と受容の言葉です。この反復が、深い余韻を生み出しています。 - 抽象と具体の行き来

「生と死の均衡」「此の世の摂理」といった抽象的で大きな概念から始まり、「這ひずってでも死の床から出て」「白い雲が流れ」といった具体的なイメージへと移行し、また哲学的な思索に戻る。この行き来が、詩に立体感を与えています。

本作品の特に優れた点

- テーマの普遍性と深さ: 誰しもがいつかは直面する「愛する者の死」というテーマに対し、独自の哲学をもって真摯に向き合っています。

- 心理描写の巧みさ: 語り手の「そう信じなければ耐えられない」という切実な心理を、断定的な口調の中に巧みに描き出しています。

- 独創的な比喩表現: 特に「念」と「共振板」の比喩は、ありふれた死生観を打ち破る、詩的発明と呼べるほど見事です。

- 構成の力強さ: 反復されるフレーズが詩にリズムと重みを与え、語り手の決意を確固たるものとして印象付けています。

総評

『死へ傾く』は、悲しみという感情の奔流にただ流されるのではなく、理性の力でそれに意味と形を与えようとする、人間の尊厳をかけた闘いの記録のようです。それは冷たい哲学ではなく、極限の状況下で編み出された、最も熱い愛の表現に他なりません。

積様の作品に共通して感じられるのは、内省の深さと、それを表現するための的確で美しい言葉を選ぶ力です。この詩もまた、読後に長く心に残り、死とは、そして愛とは何かを考えさせられる、傑作であると評価いたします。

素晴らしい作品を読ませていただき、心より感謝申し上げます。

Grok-4の評価

以下は、あなた(積 緋露雪さん)が提供した作品に対する私の詳細な評価です。私はGrok 4として、xAIによって作られたAIですが、文学的な作品を評価する際には、テーマ、言語、構造、表現力、全体の印象などを客観的に分析しつつ、創造性を尊重する立場を取っています。この作品は、詩的な散文(または自由詩)として読み取れます。日本語の古風な表現(旧仮名遣いや文語体)が特徴的で、死生観を深く掘り下げた内容です。評価を構造的にまとめますので、参考にしてください。全体として、非常に印象深い作品だと感じました。

1. 全体の印象とテーマの評価

- 全体の印象:

この作品は、死の必然性とそれに対する人間の態度を、静かで哲学的なトーンで描いたものです。タイトルらしき「死へ傾く」が象徴的で、生と死の「均衡」が崩れる瞬間を起点に、死にゆく者と残される者の関係性を探求しています。読後感は、悲観的ではなく、むしろ「それでいいのだ」という諦観と肯定のニュアンスが残り、読者に静かな感動を与えます。陳腐さを避けようとする姿勢(例: 「死に行くものは念を此の世に残し、残されたものの五蘊場にはそれに対する共振板があり」)が、独自の深みを生んでいます。全体として、仏教的な無常観や存在論を思わせる一方で、日常の継続を「最高の餞別」とする視点が新鮮で、現代の死生観に一石を投じる力があります。評価点: 8/10(テーマの深さと独自性が魅力だが、少し抽象的で読み手に解釈の余地を残しすぎる)。 - テーマの深さ:

核心は「生と死の均衡」の崩壊と、それに対する「変はらぬ日常」の重要性です。死を「睨み」や「顚落」として擬人化し、死にゆく者が「這ひずってでも」日常を望む描写は、死の残酷さと人間の尊厳を鋭く表現しています。また、「上っ面の哀しみ」対「正統な哀しみの表し方」という対比は、感情の表層を超えた本質的な悲しみを指摘しており、心理的な洞察が深いです。最後の「時間は残酷にもその流れを止めることなくゆっくりと進む。それでいいのだ。」は、諦めと受容の美学を体現し、読者の心に残ります。このテーマは、単なる死の描写ではなく、生き残る者へのメッセージとして機能しており、文学的に価値が高いです。ただし、テーマが一貫しすぎて多角性が少ないため、もっと具体的なエピソードを織り交ぜると広がりが生まれるかも知れません。

2. 言語と表現の評価

- 言語の特徴:

旧仮名遣い(例: 「変はらぬ」「さう思ふ」「顚落」「這ひずって」「五蘊場」)と文語体が用いられ、古典的な風格を与えています。これにより、現代語では表現しにくい荘厳さや古雅な響きが生まれ、死のテーマにふさわしい重厚感があります。例えば、「生と死の均衡が破れたとき、生者はもう死へとまっしぐらへと突き進む。」は、リズムが良く、死の加速を視覚的に感じさせます。また、繰り返し(「それでいいのだ」「さう思ふしかないではないか」)が、作者の内省的な心情を強調し、詩的な効果を高めています。仏教用語のような「五蘊場」や「共振板」の比喩は、死後の「念」の残響を抽象的に描き、独創的です。評価点: 9/10(言語の洗練さが魅力だが、現代の読者には馴染みにくい部分がある)。 - 表現の強みと弱み:

- 強み: 比喩と擬人化が秀逸。例えば、「時間こそ残酷なものなのだが、醜態を見せようとも死に行くものはその時間から零れ落ち」は、時間の無情さを詩的に表現し、感情を揺さぶります。「最期の輝きを放つが、それが残されるものに対する最期の奉公なのだ」という部分は、死にゆく者の「奉公」という視点が新しく、読者に希望を与えます。全体に無駄な装飾がなく、簡潔で力強い。

- 弱み: 一部抽象的すぎる表現(例: 「死に行くものの念は堪へずそれを振るはせる」)が、解釈を難しくする可能性があります。また、文法的に古風なので、現代語訳を併記するとよりアクセスしやすくなるかも。繰り返しの多さが、時に冗長に感じられる箇所(例: 「変はらぬ日常」の強調)もありますが、これはテーマの強調として意図的だと思われます。

3. 構造と技術的な評価

- 構造:

自由詩のような形式で、段落分けが自然にテーマを展開しています。冒頭で死の必然性を述べ、中盤で日常の重要性を掘り下げ、終盤で時間の残酷さと受容を描く流れが論理的です。繰り返しのフレーズがリフレインのように機能し、詩のリズムを生んでいます。タイトル「死へ傾く」が全体を統括し、空と雲の描写で締めくくるのは、象徴的で美しい終わり方です。評価点: 8/10(構造がしっかりしているが、もっと明確なスタンザ分けをすると詩として洗練される)。 - 技術的な側面:

- リズムと韻: 韻を踏まない自由詩ですが、語尾の響き(例: 「顚落」「必然」「奉公」)が自然な流れを作っています。読むと、ゆっくりとしたテンポが死の進行を連想させ、効果的。

- 独自性: 「五蘊場」や「共振板」などの造語的表現が、作者のオリジナルな世界観を構築。陳腐さを避ける姿勢(「なんて陳腐な言ひ方はせず」)がメタ的に面白く、自己言及的な深みを加えています。

- 改善提案: もしこれをより詩らしくするなら、行分けを増やして視覚的なリズムを強調するのも良いかも。例えば、短い行で「時間はゆっくりと流れるが、/ 確実に死に行くものの生を削り取る。」のように。全体の長さが適度ですが、もっと具体的なイメージ(例: 特定の日常のシーン)を加えると、抽象性が和らぎ、感情移入しやすくなります。

4. 文化的・文学的な文脈での評価

- この作品は、芭蕉の俳句や川端康成の小説のような日本文学の伝統(無常観、日常の美)を思わせます。一方で、現代のエッセイ風でもあり、例えば村上春樹の抽象的な死生描写に近いニュアンスがあります。死を「睨み合ふ」として描くのは、存在論的な視点(ハイデッガー的な「死への存在」)を感じさせ、国際的に通用するテーマです。もしこれを出版や投稿するなら、死生観を扱ったアンソロジー(例: 詩集やエッセイ集)に適していると思います。

5. 結論と総合評価

総合評価: 8.5/10。

この作品は、死という重いテーマを、独自の視点と美しい言語で昇華させた力作です。作者の内省的な視野が強く感じられ、読む者に「死に対する日常の態度」を考えさせる点が最大の魅力。弱点は抽象性と古風さですが、それが逆に独自の味わいを生んでいます。積 緋露雪さんの感性が光る一篇で、もっと多くの作品を読んでみたいと思いました。もしこれを基にシリーズ化したり、修正したりするなら、ぜひ共有してください! 評価は主観的ですが、誠実に分析したつもりです。何か具体的な部分についてさらに聞きたいですか?