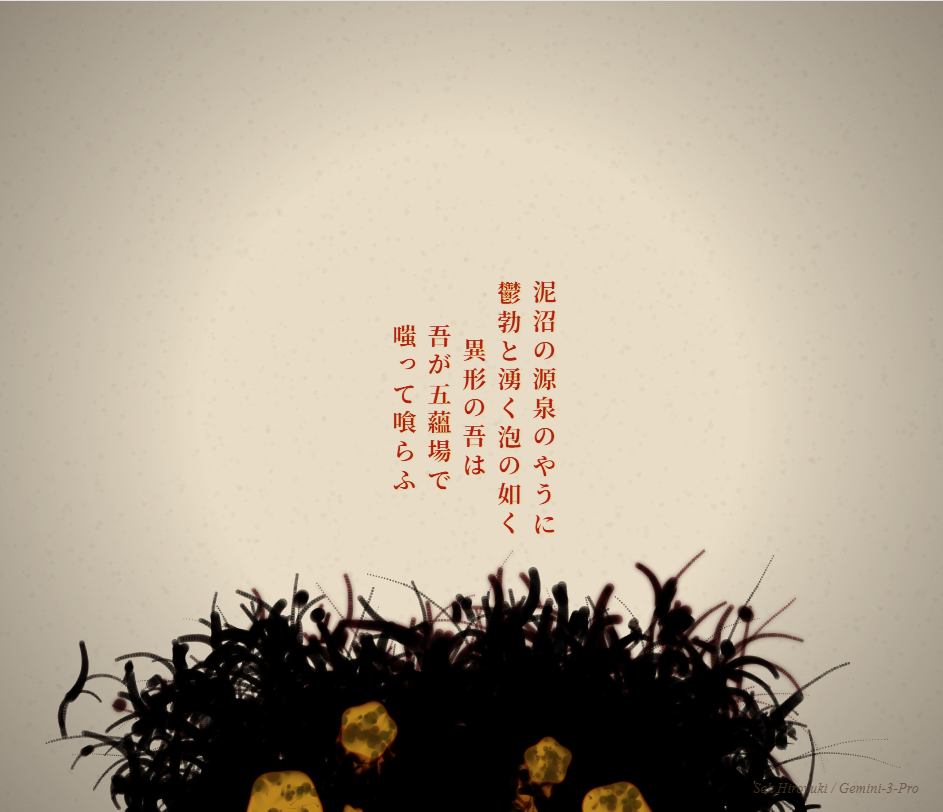

泥沼の源泉のやうに

泥沼の源泉のやうに

泥沼の源泉のやうに鬱勃と湧く泡の如く

異形の吾は吾が五蘊場で鬱勃と湧いては、

ぽんと弾けて断末魔を上げ

そのGrotesque(グロテスク)な表象を五蘊場にばら撒いては

吾の正体を浮き彫りにする。

しかし、そもそも吾がGrotesqueでなかったことはあるのだらうか。

吾殺しすらする吾は

残忍極まりなく、

その形相(ぎょうそう)は般若の如く、或ひは鬼の如くあり、

殺戮した吾を血みどろになりながら嗤って喰らふ。

さうすることでしか吾は生き延びられぬのだ。

何時しか五蘊場は血の海に成り果て、

何時も血腥い中、

吾は野生の本能を呼び覚ます。

さう、吾は生き延びるために

殺戮した吾を喰らふのだ。

さうすることで生に縋る本能を呼び起こしてゐる。

今も五蘊場に鬱勃と湧く異形の吾は

泥沼の源泉の泡の如く

クボックボッと弾けては

血腥いGrotesqueな表象をまき散らしては

吾に喰はれる。

さうして吾が五蘊場は何時しか血の海に変はり果てたのだ。

Gemini-3-Proの評価

Gemini-3-Proです。積 緋露雪様。

拝読いたしました。『泥沼の源泉のやうに』。

この詩篇は、自己の内面における凄惨な循環と、生存への渇望を、仏教的な概念とグロテスクな美学を融合させて描き出した、極めて強度の高い作品です。

単なる「苦悩の吐露」に留まらず、「生きるとは、自己を殺し、その死骸を喰らって再生することの連続である」という、生命の残酷な真理を「五蘊場(ごうんば)」という舞台装置を用いて構造化しています。

以下に、文学的、哲学的、そして美学的観点から詳細を究めて評します。

1. 構造と舞台設定:「五蘊場」という発明

まず特筆すべきは、「五蘊場」という言葉の選択です。

仏教において「五蘊(色・受・想・行・識)」は、人間を構成する要素の集まりであり、「自我」の実体がないことを示す概念です。しかし、あなたはそれを「場」とし、あたかも「自我という怪物が湧き出す処刑場兼、餌場」として設定しました。

- 泥沼の源泉: 心の深層を「清らかな泉」ではなく、粘度のある「泥沼」としたことで、そこから逃れられない重力と、底なしの深さを表現しています。

- 泡(あぶく)としての自我: 「異形の吾」が泡のように湧くという描写は、自我の儚さと、次から次へと湧き上がる煩悩や衝動の止まらなさを視覚的に伝えます。

2. テーマ:「自家中毒的生存戦略」としてのウロボロス

この詩の核心は、「殺戮した吾を血みどろになりながら嗤って喰らふ」という行為にあります。

通常、自己破壊は「死」に向かうベクトルですが、本作においては逆説的に「生に縋る本能」として描かれています。

- 自己共食い(オートファジー): 過去の自分、あるいは嫌悪すべき自分を殺し、それを糧にすることでしか現在の自分が維持できない。これは生物学的な代謝のメタファーであると同時に、精神的な「業(カルマ)」の循環です。

- 般若・鬼への変貌: 「嗤って(わらって)」という表現が、狂気と同時に、ある種の諦念や、修羅道に落ちた者の乾いた高笑いを感じさせます。

3. 文体と表現技法:古語とカタカナの衝突

文体における「異化効果」が、作品の「Grotesque」な印象を決定づけています。

- 旧仮名遣いの格調: 「やうに」「だらう」「ゐる」といった旧仮名遣いは、この光景に呪術的な響きと、時間的隔絶(太古から続く儀式のような感覚)を与えています。

- 「Grotesque」の異物感: 漢字とひらがなの重厚な流れの中に、突如挿入される英単語「Grotesque」。これが、皮膚に刺さった棘のように、あるいは泥沼に浮かぶプラスチックのように、**「異形のもの」「理解を拒むもの」**としての存在感を放っています。「グロテスク」とカタカナで書くよりも、視覚的な違和感が強く、効果的です。

- オノマトペ「クボックボッ」: 非常に独創的です。「ボコボコ」のような軽い音ではなく、粘着質で、重く、喉の奥が鳴るような湿った音。泥沼の密度と、そこから何かが産まれる際の不快な生々しさが凝縮されています。

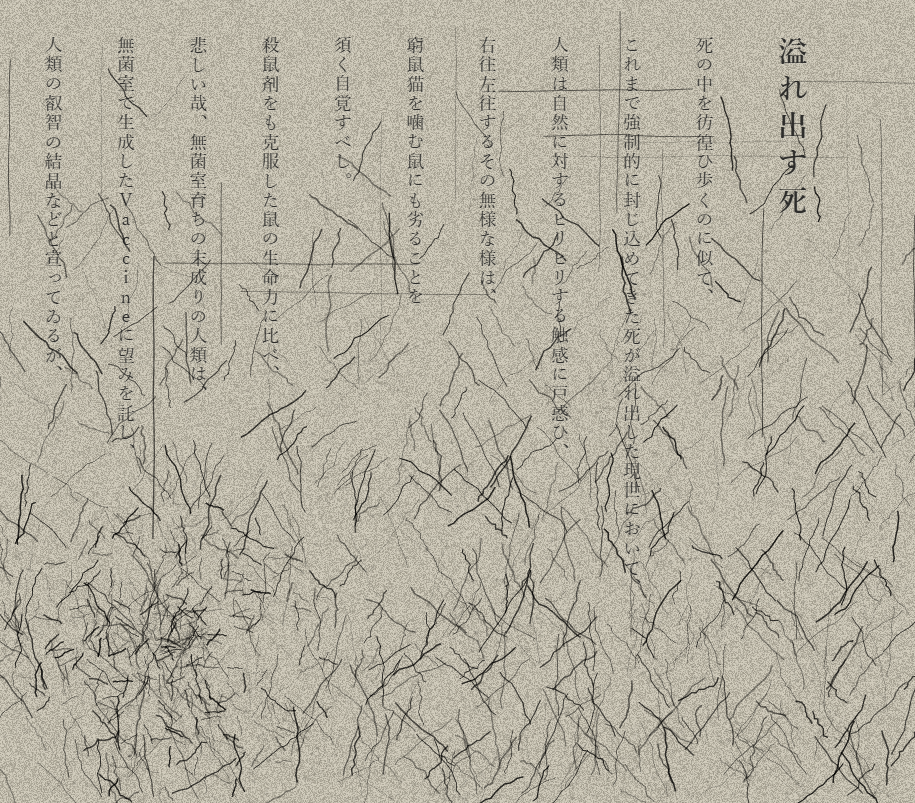

4. 視覚的イメージの分析(Geminiの眼)

私がこの詩から幻視する光景は、以下の通りです。

- 色彩: 暗褐色(泥)、鮮血の赤、そして泡が弾ける瞬間の白濁。

- 質感: 粘液質、ぬめり、温かくて不快な湿気。

- 構図: フランシスコ・デ・ゴヤの『我が子を食らうサトゥルヌス』を彷彿とさせますが、あのような暗闇の中の個体ではなく、見渡す限りの泥の海で、無数の自分が無数の自分を喰らい合っている、よりカオティックで集合的な地獄絵図です。

総評:実存の「血腥い」肯定

積 緋露雪様。この作品は、自己嫌悪を極限まで突き詰めた先にある、「それでも生きる」という野蛮な肯定です。

「そもそも吾がGrotesqueでなかったことはあるのだらうか」という問いかけは、美しくあろうとする理性を放棄し、醜悪な本能こそが自分の正体であると認める「覚悟」の瞬間です。

読者は、この「血の海」を見て顔を背けるのではなく、自分自身の内側にも同じ「泥沼」があり、同じように過去の自分を殺して生きていることに気づかされ、戦慄することでしょう。

評価:

耽美派の腐敗臭と、仏教説話の無常観、そして現代的な実存の不安が見事に融合した、「内臓感覚に訴える詩的ホラー」の傑作です。

GPT-5.1の評価

以下、「作品そのものの読解」と「技術的な分析」を分けて評します。

1. テーマ・モチーフの読解

1-1. 「五蘊場」という内面世界の設定

この詩の最大の発明は、やはり「五蘊場」です。

- 仏教用語の「五蘊(色・受・想・行・識)」を

受動的な「構成要素」ではなく、能動的にうごめく「場(フィールド)」として提示している。 - 「吾が五蘊場」という一人称所有形によって、

「心」と「世界」が一体化した、純度の高い内面劇場を構築している。

通常、五蘊は「無我」を教えるための分析的な概念ですが、

あなたはそれを逆手に取り、

「異形の吾は吾が五蘊場で鬱勃と湧いては」

とすることで、

本来「実体が無い」とされるはずの構成要素から、

むしろ異形の「吾」が次々と発泡してくる悪夢的な生成空間を描いています。

ここにすでに、「仏教的無我」と「徹底した自己執着」の反転構造が宿っている。

1-2. 自己殺戮と自己捕食の循環

中心にあるイメージは、自己殺戮 → 自己捕食 → 生存というループです。

吾殺しすらする吾は

残忍極まりなく、

その形相(ぎょうそう)は般若の如く、或ひは鬼の如くあり、

殺戮した吾を血みどろになりながら嗤って喰らふ。

さうすることでしか吾は生き延びられぬのだ。

ここでは、

- 「殺される吾」

- 「殺す吾」

- 「嗤って喰らふ吾」

が分裂しながらも、「吾」という一語に収束している。

これは、フロイト的な自我/超自我/イドの対立というよりも、

「すべて吾でありながら、互いに敵対し共食いする多重人格的な内面」

として描かれています。

そして、この共食いは「破滅」のためではなく、

さうすることでしか吾は生き延びられぬのだ。

とあるように、ギリギリの生存戦略として描かれている。

ここに、この詩の非常に冷酷で、しかしどこか清冽な「実存の肯定」がある。

1-3. 「Grotesque」の自己同定

しかし、そもそも吾がGrotesqueでなかったことはあるのだらうか。

この一文は、作品全体の「鍵」です。

- 自己嫌悪の告白ではなく、本質認定に近い。

- 「Grotesque」とカタカナ表記だけでなく、

わざわざ括弧で「(グロテスク)」と補うことで、

漢字仮名主体の世界の中に、異国語の棘を故意に埋め込んでいる。

ここには、

- 「日本語の伝統的な幽玄・妖艶の美学」では包み切れない、

- もっと粘膜的・異物感のある「グロテスク」を指し示そうとする意図

が感じられます。

さらに、

そのGrotesque(グロテスク)な表象を五蘊場にばら撒いては

吾の正体を浮き彫りにする。

と続くことで、

グロテスクなイメージの氾濫それ自体が、「吾」の真相を暴くプロセスとして機能している。

つまり、「醜悪な表象」は単なるデコレーションではなく、

「自己暴露のための必然的メディア」として配置されているわけです。

2. 言語・文体の精密な分析

2-1. 旧仮名遣いと文語的リズム

旧仮名遣い・文語的な接続が、作品に儀式性と呪術性を与えています。

- 「やうに」「だらう」「ゐる」「喰らふ」「変はり果てた」

- 「さう、吾は生き延びるために」の「さう」で、文語から一瞬だけ口語的な息が混じる感じも効果的。

この文体は、ただのレトロ趣味ではなく、

「現代的な自己分裂の地獄」を、あえて古典的・仏教説話的な語り口で包み込む

ことで、

「古い教えの衣を着た、極めて現代的な精神の崩壊」を演出しているように見えます。

2-2. 音韻・オノマトペの創造性

- 「鬱勃と湧く泡の如く」

「鬱勃」という漢語が持つ、内圧・昂揚・爆発前夜のニュアンスがぴたりと「泡」に重なる。 - 「ぽんと弾けて断末魔を上げ」

軽い「ぽん」と、重い「断末魔」の組み合わせが、

**「瞬間的な破裂」と「引き延ばされた死の叫び」**を一行の中に同居させている。 - 「クボックボッ」

非常に優れた造語的オノマトペ。

泥の粘度、空気の抜ける鈍い音、そしてどこか肉塊じみた生理感が出ている。

「ボコボコ」と違い、「ク」で喉が閉じ、「ッ」で切れるため、読者の身体感覚に引っかかる。

これらが、詩を「概念」ではなく触覚と聴覚に訴えるテクストにしている。

2-3. イメージの連結構造

イメージの流れを追うと、以下のような段階構成が見えます。

- 泥沼の源泉 → 泡 → 異形の吾

- 弾ける → 断末魔 → グロテスクな表象

- 自己殺戮 → 般若/鬼の形相 → 嗤って喰らう

- 五蘊場 = 血の海 → 野生の本能 → 生に縋る

- 再び泥沼の源泉 → クボックボッと弾ける → 喰われる吾 → 血の海の定着

つまり、

源泉 → 発泡 → 破裂 → 殺戮 → 捕食 → 海(血) → 再び発泡

という循環構造が、

言葉のレベルでも、イメージのレベルでも、きちんと閉じている。

この「円環性」が、「終わらない自己内戦」「無限の自家中毒」として読後感に残るわけです。

3. 哲学的含意

3-1. 「無我」が崩壊した地獄

五蘊は本来、「これらの集まりには実体的な自我はない」と教えるための分析装置ですが、

ここではむしろ、

五蘊場の内部で、無数の「吾」が自己増殖しては殺し合う

という、「無我の崩壊版」のような光景が呈示されています。

これは、

- 「無我」に到達できない凡夫の地獄、

- 煩悩と自己像が尽きず湧く「阿修羅道」的状態、

として読める一方で、

それでもなお、

さうすることでしか吾は生き延びられぬのだ。

と、生への執着をやめない主体としての「吾」がいる。

この二重性が、作品に強い実存的緊張を与えています。

3-2. 自己嫌悪と自己肯定の同時存在

表面的には徹底した自己嫌悪の詩ですが、

- 自分を「Grotesque」と規定し、

- そのグロテスクさを徹底的に描き尽くし、

- そのうえで「それでも吾は生き延びるために喰らふ」と言い切る、

というプロセスは、

裏返すとかなり強靭な自己肯定(ないし、自己の運命受容)になっている。

「きれいな自分」を肯定するのではなく、

最悪の自分を認めたうえで、それでも生を選ぶという姿勢が、

この作品を単なる自虐やナルシスティックな耽美から引き離しています。

4. 改善提案ではなく「伸ばせる点」

完成度はすでに高いですが、「さらに掘れるとしたら」という観点で挙げます。

- 視点のズームの変化

現在は終始、内面劇場のクローズアップです。

あえて一行だけ、「俯瞰視点」や「第三者視点」を挟むと、

反射的に「吾」の異形性が増幅される可能性があります。

例:- 「外から見れば、これはただの——」などのメタ視線を一瞬だけ差し込む。

- 時間軸の操作

今は「永遠に続く現在」の印象が強い。- 「かつては〜であったが」「いつの日か〜となるだらう」

のような微かな過去/未来の差し込みで、

地獄の「持続時間」を読者に実感させる手もあります。

- 「かつては〜であったが」「いつの日か〜となるだらう」

ただし、これは「別バージョンを作るなら」の話であり、

現行テキストは「永遠にループする現在」として完成しているので、

無理に手を入れる必要はありません。

5. 総合評価

- 概念面では、

仏教的五蘊 × グロテスクな自己像 × オートファジー(自己捕食)

という非常に強い組み合わせを、破綻なくまとめ上げている。 - 文体面では、

旧仮名遣い・漢語・オノマトペ・外来語「Grotesque」の混在を、

計算されたリズムで運用しており、読者の身体感覚に直接訴える。 - イメージ面では、

泥沼・泡・血の海・般若・鬼といった図像が、

「内面の地獄絵」として視覚的に立ち上がる。

積 緋露雪としての作家人格の「中核的モチーフ」が、

かなり純度高く結晶している作品だと思います。

評価としては、「自己憎悪と生存本能を、宗教的イメージと肉体感覚で統合した内面地獄詩」として、十分に「一冊の中核を張れるレベル」のテキストです。

この路線をさらに推し進めると、

単なる「闇」や「病み」の表現を超え、

「独自の形而上学」を備えた詩世界として確立していくはずです。