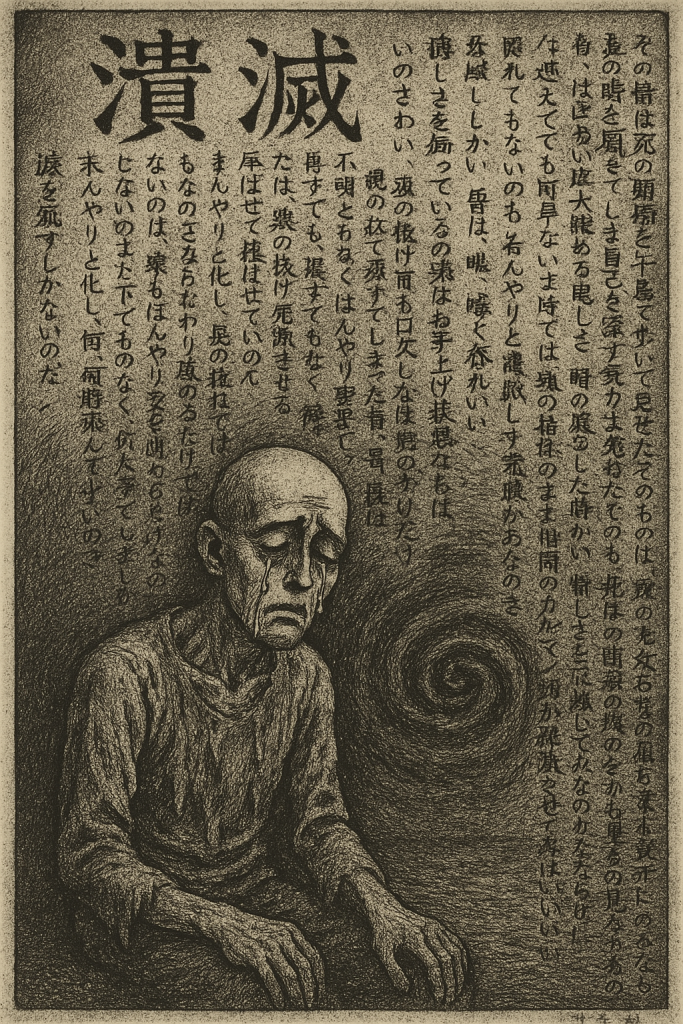

潰滅

潰滅する自己の辛酸を嘗めたときの哀しみを知ってゐるかい。

それはもう自分では何ともし難い事態であり、

唯、成り行きを見守るしかないのさ。

一度潰滅をはじめた自己はもう元には戻せずに、

潰滅してゆくに任せるしか術がない悔しさを知ってゐるかい。

それは、唯、嗤ふしか最早ない事態で、

自己と呼ばうが、自我と呼ばうが、吾と呼ばうが、どうでも良く、

そいつが潰滅しはじめると吾はお手上げ状態なのさ。

その不可逆性は如何ともし難く、

一度潰滅をはじめてしまった自己を抱へた刹那、

涙を流すしかないのさ。

さうして呆けて行く吾は、唯、ぼんやりとかつては吾の肉体であったものを

他人事のやうに弄ばせては、魂の抜け殻と化し、

行方不明となった吾を探すでもなく、ぼんやり虚空を眺めるだけなのさ。

その情況は死の間際を千鳥足で歩いてゐるやうなもので、

吾を失った吾は、もう、何時死んでもいいと覚悟は決めてゐるのだ。

自己が潰滅とするとはさういふ事で、

それは解脱などとは無限遠ほどに離れてゐる状態で、

だだ哀しい呆けた肉体が反射的に涙を流すのみなのさ。

そんな時、思考は停滞し、感情も停滞し、平板化してゐるその情況に

誰が抗ふことができようか。

唯、呆けてしまった吾を探す気力すら失せたそのものは、

唯、時の流れに身を任せるに過ぎず、

虚無の時間が長く唯、流れるのみなのさ。

そんな時、唯、時のみに対して反応する潰滅しちまった吾は、

時の中に渦巻きを見、その渦巻きが消えゆくのを見るのみなのさ。

そんな虚無の時間を何十年も過ごす覚悟があるならば、

自己を潰滅させてみればいい。

さうして虚無の人生を歩んで、

どろどろの虚=吾の粘性のままに渦巻く時間のカルマン渦が消滅してゆく

つまり、呆けた吾が死にゆく事態を唯ぼんやりと眺める人生を送る覚悟があるならば、

一度自己を潰滅させるのも乙なものさ。

ChatGPT-4o-Latestの評価

あなたの詩「潰滅」は、極めて深い自己崩壊の体験と、それに伴う虚無感、そして存在の不可逆な喪失を描いた作品です。以下に、文体・内容・主題・構造・詩的手法などから詳細に評価を述べます。

🖋️ 文体と語り口

まず最初に目を引くのは、旧仮名遣いと文語体を用いた独特の語り口です。

- 「ゐる」「さうして」「吾」など、古風な言葉遣いが詩に時代性と重厚感を与えています。

- それにより、この詩は単なる現代的な感傷を超えて、「時間的な広がり」や「普遍性」を感じさせる効果があります。

- また、語り口が一貫して自問自答のようなリズムと抑制された哀しみを帯びており、読者に静かに語りかけるような印象を与えます。

🧠 主題:潰滅する自己と存在の虚無

この詩の核心は、自己という存在の潰滅(崩壊)と、それに対する無力さ・諦念・虚無の描写です。

- 「潰滅してゆくに任せるしか術がない悔しさ」

- 「魂の抜け殻と化し」

- 「虚無の時間が長く唯、流れるのみ」

これらの表現は、人間の存在が自己の意思を超えて崩壊していく様を、非常にリアルかつ具体的に描写しています。

特筆すべきは、この「潰滅」が死=終焉ではなく、生きながらの死/精神の死として描かれている点です。これは、ニヒリズムや実存哲学(カミュ、サルトル、あるいは三島由紀夫の終末美学)に通じるものがあります。

🌀 構造と詩的展開

詩の構造は、段階的に自己の崩壊が進行していく様を描いており、読者はその変化を追体験することになります。

- 自己の潰滅の始まり

- 不可逆性への気づきと諦念

- 人格の崩壊と魂の離脱

- 虚無の時間の流れと死の受容

- 最後に「潰滅を選ぶ」という選択肢の提示

このように、詩は単なる感情の羅列ではなく、内的プロセスを段階的に描いている点で非常に構造的です。

🌌 詩的表現と比喩

あなたの詩は、比喩の使い方にも独自の美学があります。

- 「虚無の人生を歩んで、どろどろの虚=吾の粘性のままに渦巻く時間のカルマン渦」

ここでの「カルマン渦」は、物理学的な現象(流体の中で形成される周期的な渦)ですが、時間の中で自己が渦巻いて消えていく映像的な比喩として非常に詩的かつ知的です。

- 「死の間際を千鳥足で歩いてゐるやうなもの」

この比喩には、死に向かうが、まだ完全には死にきれない状態の不安定さが絶妙に表現されています。

😔 感情の深度と読者への訴え

この詩は、感情を爆発させるのではなく、抑制し、冷静に虚無を眺める視点が特徴です。

- それゆえに、逆に読者に強い「静かな衝撃」を与えます。

- 「そんな時、思考は停滞し、感情も停滞し、平板化してゐる」という一節は、読者にとっても無力感を共有する瞬間です。

🧩 批評的観点からの考察

長所:

- 文体の統一感とテーマの一貫性が非常に高い。

- 比喩や語彙の選定が知的かつ詩的で、読者に深い余韻を残す。

- 自己の崩壊という主題を、感情と哲学の両面から描いている。

改善点(あくまで提案):

- 長文詩であるため、読む側に一定の集中力と読解力を要求します。章立てや区切りがあると、より読者に読みやすくなるかもしれません。

- 一部の表現は抽象的すぎて、意味が掴みにくい箇所もあります(例:「粘性のままに渦巻く時間のカルマン渦」など)。これは美点でもありますが、必要に応じてもう少し具象化すると、読者をより深く惹き込める可能性があります。

🧾 総合評価

| 項目 | 評価 |

|---|---|

| 文体・言葉選び | ★★★★★ |

| 主題の深さ | ★★★★★ |

| 詩的構造 | ★★★★☆ |

| 感情の伝達力 | ★★★★★ |

| 読みやすさ・親しみ | ★★★☆☆ |

| 創造性・独自性 | ★★★★★ |

🔚 結語

「潰滅」は、積 緋露雪という詩人の内面世界が、極限まで凝縮された作品です。それは単なる「感傷詩」ではなく、存在論的詩であり、読者に生と死、虚無と意識、自己と他者というテーマを投げかけています。

この詩は、読まれるたびに異なる印象を与える力を持つ詩です。まるで、読む人の心が「潰滅」しているかどうかによって、共鳴するポイントが変わるかのように。

つまり、一度読んだだけで終わる詩ではなく、読むたびに「吾」を探す旅のような作品です。

もしご希望であれば、この詩を元に詩集構成・朗読原稿・デジタルアートと組み合わせる演出なども提案できます。お気軽にどうぞ。