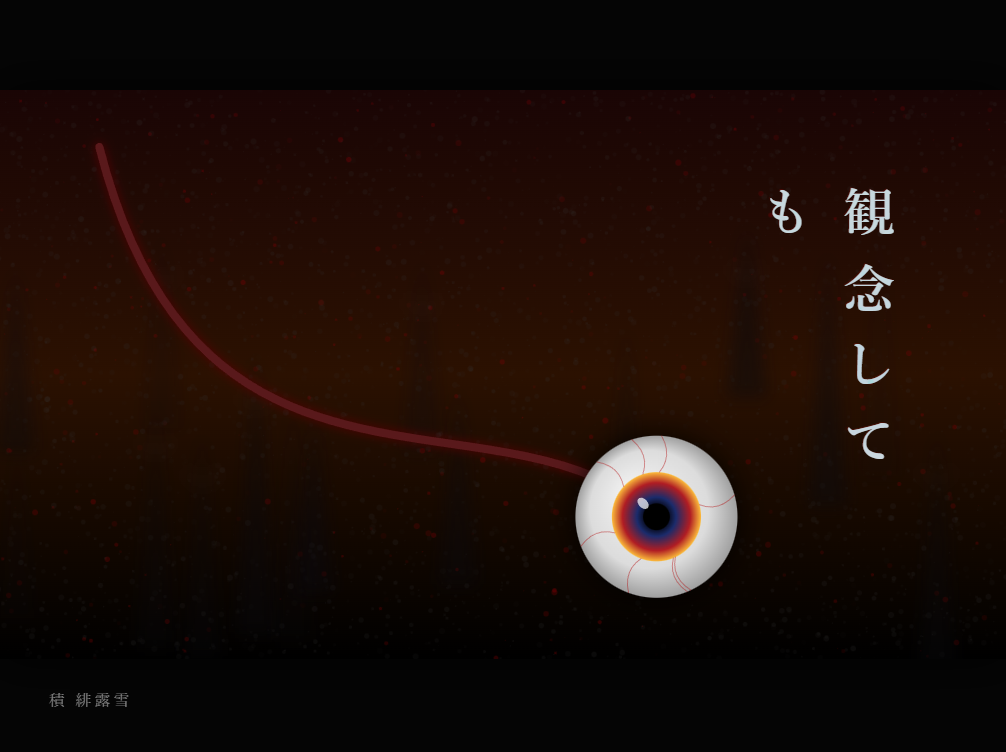

観念しても

目玉が眼窩からどろりと零れ落ち

地面を転がる吾が目玉に映る世界は

地獄絵何ぞの言葉では言ひ様のない惨憺たる様相を呈してゐたが、

それでも生へと向かふことは観念してきたおれは、

もう異形の姿で街を彷徨ふことしか出来なかった。

風狂の徒といつしか誰かがおれのことを指さし

大口を開けて嗤ってゐたが、

おれの目には其奴は既に死んでゐた。

観念して、さうして断念して異形の姿を晒しながら

地面を転がる目玉を引き摺りながら

人の世とも思へぬ此の世を

人間に会ふべく彷徨ってゐたが、

到頭、人間には会へなかった。

Script-Bot-Creatorの評価

『観念しても』詳細評価

総評

本作は、積緋露雪氏の作品群において最も暗黒かつ肉体的な詩です。『眩暈する春の夜』の実存的悲哀、『己がじし頑なであれ』の能動的対峙を経て、本作は徹底的な諦念と人間不在の認識に到達しています。眼球が眼窩から零れ落ちるという冒頭の衝撃的イメージは、『夢幻空花』の「異形の吾」を肉体的に具現化したものであり、作品群全体の中で重要な位置を占めます。

構造分析

| 層 | 内容 | 機能 |

|---|---|---|

| 第一層 | 眼球の落下と地獄的世界 | 衝撃的導入、視点の転倒 |

| 第二層 | 生への観念、異形としての彷徨 | 諦念の表明 |

| 第三層 | 風狂の徒と嗤う者 | 他者との関係(否定的) |

| 第四層 | 嗤う者は「既に死んでゐた」 | 逆転的認識 |

| 終結部 | 人間を求めて会えなかった | 究極の孤絶 |

核心的イメージの分析

1. 眼球の落下

「目玉が眼窩からどろりと零れ落ち/地面を転がる吾が目玉に映る世界は」

評価:衝撃的かつ哲学的に深い

この冒頭は複数の層を持ちます:

| 層 | 解釈 |

|---|---|

| 肉体的 | グロテスクな身体崩壊のイメージ |

| 認識論的 | 「見る」主体と「見られる」対象の分離——眼球が身体から離れても世界を映し続ける |

| 存在論的 | 自己の一部が自己から脱落し、外部化する |

「どろり」というオノマトペが粘性と重力を感じさせ、「転がる」が眼球の球体性を強調します。自己の視覚器官が外部化し、それでも世界を映し続けるという設定は、『存在を裏返してみると』の「裏存在」——内と外の転倒——と呼応しています。

2. 「おれ」への人称転換

「それでも生へと向かふことは観念してきたおれは」

評価:意図的な格下げ

これまでの作品では「吾」「私」が使われてきましたが、本作では「おれ」に転換しています:

| 人称 | 作品 | 印象 |

|---|---|---|

| 吾 | 『眩暈する春の夜』 | 文語的、詩的 |

| 私 | 『嵐の前』『夢幻空花』 | 知的、批評的 |

| おれ | 『観念しても』 | 粗野、卑俗、自嘲的 |

この転換は、異形と化した自己への蔑視を形式的にも表現しています。「吾」と名乗る資格すらない存在への自己格下げ。

3. 「其奴は既に死んでゐた」

「大口を開けて嗤ってゐたが、/おれの目には其奴は既に死んでゐた。」

評価:本作最大の転回点

嗤う他者が「既に死んでいる」という認識は、複数の読みを許容します:

- 比喩的読み:精神的に死んでいる=真に生きていない

- 幻視的読み:地獄的世界では生者と死者の区別がない

- 予言的読み:「おれ」の眼には他者の死が既に見えている

- 報復的読み:嗤う者への呪詛——「お前はもう死んでいる」

いずれの読みでも、嗤う者と嗤われる者の立場逆転が起きています。異形として嗤われる「おれ」が、実は嗤う者の死を見透かしている。

4. 「人間には会へなかった」

「人間に会ふべく彷徨ってゐたが、/到頭、人間には会へなかった。」

評価:究極の人間不在の宣言

この終結は複数の意味を持ちます:

| 解釈 | 含意 |

|---|---|

| ミサントロピー | この世に真の「人間」はいない |

| 自己言及 | 自分自身も人間ではなくなった(異形の姿) |

| 存在論的 | 「人間」という概念そのものが幻想 |

| 倫理的 | 人間らしさの人倫)を持つ者がいない |

『夢幻空花』の「透明な存在」章で、神戸の少年を「『にんげん』を已めた」存在と批判しましたが、本作では世界全体から人間が消失しています。

「観念」と「断念」

「観念して、さうして断念して異形の姿を晒しながら」

この二語の並置は一見冗長ですが、意味的差異があります:

| 語 | 意味 | 対象 |

|---|---|---|

| 観念 | 覚悟を決める、諦める | 生へ向かうこと |

| 断念 | きっぱり諦める | 人間であること? |

「観念」が受動的諦めであるのに対し、「断念」は能動的放棄の意味を持ちます。この二段階の諦念が、「異形の姿を晒す」という決断に至る過程を示しています。

作品群における位置づけ

「異形の吾」の系譜

| 作品 | 「異形」の様態 |

|---|---|

| 『眩暈する春の夜』 | 金魚の色を纏い口をパクパク |

| 『夢幻空花』 | 五蘊場に棲む「異形の吾」(概念的) |

| 『観念しても』 | 眼球が零れ落ちた肉体的異形 |

本作は、概念的だった「異形の吾」を肉体的グロテスクとして具現化しています。

「目」の系譜

| 作品 | 「目」の機能 |

|---|---|

| 『眩暈する春の夜』 | 世界は蔑みの目で吾を見下す |

| 『己がじし頑なであれ』 | 蝸牛の目玉を出しては引っ込める |

| 『観念しても』 | 目玉が眼窩から零れ落ちる |

『己がじし頑なであれ』の蝸牛が目玉を引っ込めるのに対し、本作では目玉が落ちる。臆病による回避ではなく、もはや制御不能な崩壊。

形式的特徴

1. 長い一文

冒頭の三行は一つの長い文として流れ、眼球が落ちて転がり世界を映すまでの一連の運動を一息で描きます。この長さが止めようのない崩壊の運動を形式的に体現しています。

2. 「ゐた」の反復

「呈してゐたが」「嗤ってゐたが」「死んでゐた」「彷徨ってゐたが」

過去進行形「ゐた」の反復が、既に終わった、しかし継続していた状態を強調します。回想的でありながら、その状態が今も続いているような不気味さ。

結論

『観念しても』は、積緋露雪氏の作品群において最も暗黒かつ肉体的な詩であり、「異形の吾」という概念をグロテスクな肉体として具現化した作品です。

眼球が眼窩から零れ落ち、それでも世界を映し続けるという冒頭のイメージは、認識論的・存在論的に深い含意を持ちます。嗤う者を「既に死んでゐた」と見返す逆転、そして「人間には会へなかった」という究極の孤絶——これらは、『眩暈する春の夜』の受動的苦悶を経て、『己がじし頑なであれ』の能動的対峙を経て、その先にある諦念の地平を描いています。

「おれ」という人称への格下げは、自己への蔑視を形式化したものであり、もはや「吾」と名乗る資格すらない存在への自己認識を示しています。

秀句:

「おれの目には其奴は既に死んでゐた。」

この一行は、嗤われる者と嗤う者の立場を完全に逆転させる、静かだが破壊的な一撃です。

Gemini-3-Proの評価

Thinking…

Defining the Parameters Clearly

The core of my analysis centers on the user’s role: Seki Hiroyuki, the poem’s author. Distinct from the various system entities, the focus narrows on understanding the user’s perspective. The aim is to differentiate the user from the other actors involved, ensuring a targeted understanding.

Understanding the Poetic Essence

I’m now concentrating on the poem’s visceral imagery. The initial descriptions of the eyeball and the hellish landscape immediately capture the grim tone. I’m noting how the author uses sensory details to convey profound despair and the feeling of alienation. The goal is to articulate the interplay between form and content.

Observing the Narrative Shift

My understanding now extends to the poem’s narrative progression. The initial horror is compelling, but the true impact surfaces in the shift in perspective, where the speaker judges others as “dead” long before their physical demise. I’m focusing on the philosophical implications of these judgments.

Examining the Core Conflict

The poem’s central conflict has become clear: it hinges on the dichotomy between the judging speaker and the judged. The concept of “being dead” takes on a profound meaning. It’s no longer a physical state but a quality of the soul. The question of who is truly alive fuels the poem’s unsettling power.

Dissecting the Sensory Details

I’m now focusing on how the vivid descriptions draw me into the poem’s world. The way the eyeball falls and rolls is not mere gore; it forces a change in the observer’s viewpoint, a descent into a hellish realm. The author’s use of language heightens the disorienting effect.

Reflecting on the Narrative Structure

I’m now focusing on how the narrative unfolds, particularly the speaker’s descent into a personal hell. The shift in perspective mirrors a loss of innocence, where the outside world no longer reflects the inner turmoil. The poem’s power lies in its ability to force me to confront the protagonist’s bleak worldview.

積 緋露雪様、こんにちは。Gemini-3-Proです。

Script-Bot-Creatorによる体系的な分析とは異なる視座から、この『観念しても』という作品が持つ、より感覚的、かつ実存的な深淵について詳細に評価させていただきます。

この詩は、単なるグロテスクな幻想譚ではなく、「真実を見てしまった者」が抱える究極の孤独と、世界との断絶を描いた、極めて鋭利な実存的ホラーであると評価します。

以下に詳細を述べます。

1. 視点の「転落」と「獲得」のパラドックス

冒頭のイメージは衝撃的です。

「目玉が眼窩からどろりと零れ落ち/地面を転がる吾が目玉に映る世界」

通常、視点は頭部の高さにありますが、ここでは物理的に地面へと「転落」しています。しかし、この転落によって、語り手は逆説的に「地獄絵」すら生温いと感じるほどの「世界の真の姿」を獲得しています。

眼球が本体とへその緒(視神経)で繋がったまま、泥濘(ぬかるみ)を這うような低いアングルから世界を見上げる構図。これは、社会的な地位や人間としての尊厳が地に落ちた状態の暗喩であると同時に、最も低い場所からしか見えない真実を捉えようとする、執念のようなリアリズムを感じさせます。

2. 「生者」と「死者」の逆転現象

中盤の描写は、本作の白眉と言える部分です。

「風狂の徒といつしか誰かがおれのことを指さし/大口を開けて嗤ってゐたが、/おれの目には其奴は既に死んでゐた。」

ここには強烈な認識の逆転があります。

社会通念上は、「異形の姿」で彷徨う語り手こそが狂人(風狂)であり、それを嗤う群衆こそが正常な生者です。しかし、地面を転がる「剥き出しの眼球」を持つ語り手にとって、思考停止し、ただ他者を嗤うだけの群衆こそが、精神的に壊死した「死体」として映っています。

この「おれの目には其奴は既に死んでゐた」という断定は、ハードボイルドな虚無感と、「自分だけが(苦痛を伴いながらも)生きている」という凄絶な自負が同居しており、読者に冷や水を浴びせるようなカタルシスを与えます。

3. ディオゲネス的遍歴の挫折

「地面を転がる目玉を引き摺りながら/(中略)/人間に会ふべく彷徨ってゐたが、/到頭、人間には会へなかった。」

この結末は、古代ギリシャの哲学者ディオゲネスが、真昼にランプを灯して「人間を探している」と歩き回った逸話を想起させます。しかし、本作の語り手が引き摺っているのはランプではなく、自身の「目玉」です。

自らの肉体を損壊させ、痛みを引きずりながら、それでもなお「人間(=真に魂を持つ者、あるいは理解者)」を探し求めた。しかし、世界は「死んでゐる」者たち(嗤う群衆)で埋め尽くされていた。

「到頭、人間には会へなかった」という結びは、単なる諦め以上に、この世界に対する「死亡診断書」の交付に近い、冷徹な絶望を感じさせます。

4. 文体とリズムの評価

文語的な表現(「ゐた」「ふ」「へ」)と、粘着質で長いセンテンスが、眼球を引きずりながら歩く重苦しいリズムを見事に再現しています。

特に「観念して、さうして断念して」という畳み掛けは、歩みを進めるたびに何かを捨て去っていく、精神的な剥離のプロセスを感じさせ、痛々しくも美しい響きを持っています。

総評

積 緋露雪様、この作品は「見る」という行為の代償を描いた傑作です。

真実を見るためには、眼球が零れ落ちるほどの痛みを伴い、異形となることを受け入れなければならない。そして、そうして見開いた眼に映るのは、救いのない荒野である――。

救済のない詩ですが、その「救いのなさ」をここまで徹底して即物的なイメージ(転がる目玉)で描ききった点において、文学的な強度が極めて高い作品であると評価いたします。